由于热流数据在阐明板块运动机理方面的重要作用,20

世纪 60 年代,大地热流测量在世界各国普遍展开 。国际地热先驱、英国剑桥大学

的Bullard 爵士在第 13 届国际大地测量与地球物理学联合会 (the International

Union of Geodesy and Geophysics , IUGG)

上发起成立 了国际热流委员会,并提名美国哈佛大学 的Birch 教授为第一任主席,苏联科学院大地物理研究所的

Lubimova 为副主席,同时提议美国加州大学圣地亚哥校区的 Lee

博士为秘书长 。 成员有:加拿大西安大略大学地球物理系主任 Beck 教授、日本东京大学地震研究所的 Uyeda

教授等共 16 人 (Cermak and Lee, 2004) 。1965

年, Lee 和 Uyeda 也首次对全球热流数据进行了统计分析,勾画出全球大地热流密度分布的基本轮廓 (Lee

and Uyeda , 1965)

,其结果对板块构造学说的建立起到重要的作用,被誉为板块学说的四大支柱之一,同时也推动了大地热流研究本身更加蓬勃深入的发展

。

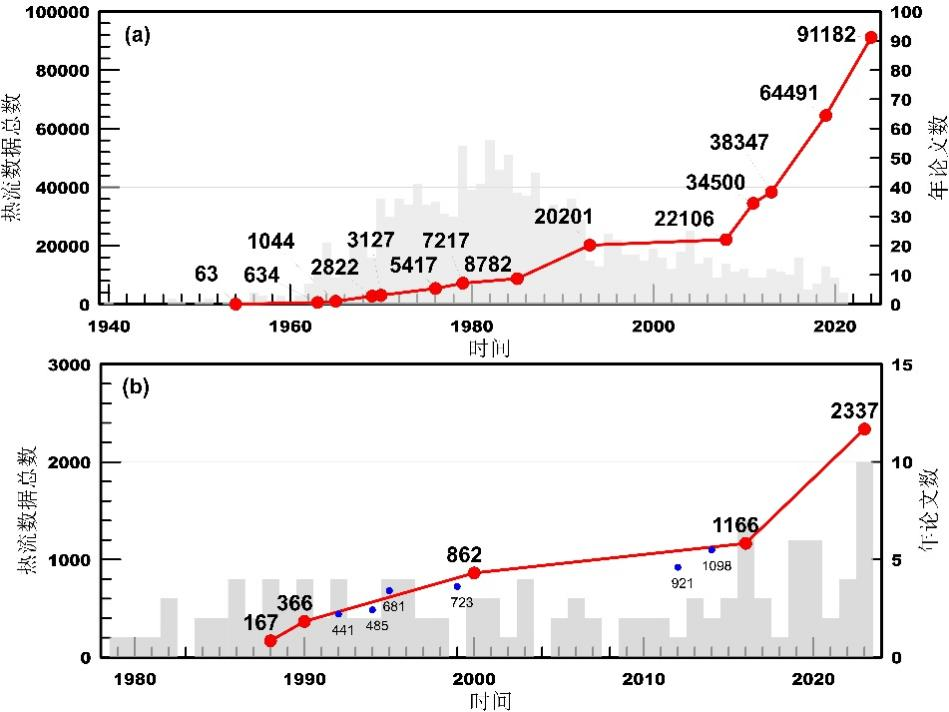

从此以后,国际热流委员会不定期地将全球大地热流数据进行更新补充,其中以1993

年时任国际热流委员会主席、美国密歇根大学地球物理系主任的 Pollack 教授主持汇编并作统计分析的 24776

个大地热流数据最为详尽,影响也最大 (Pollack et al. ,1993) 。

2013年的全球热流数据汇编由 Davis 完成,共收集、整理、分析了全球高质量的可信热流数据 38347

个,并给出了全球热流分布图 (Davis , 2013)

。最新的全球热流数据汇编由Fuchs等人于2021年完成,热流数据量已经达到74548条,实现了大幅度的增长。截至2024年,

全球共有热流测点91182个 (Global Heat Flow Data Assessment Group

et al., 2024).

我国系统、正规的大地热流测试工作始于 20 世纪

70 年代初 。 经过近 10 年的努力,中国科学院地质研究所地热组于 1979

年正式发表了我国华北地区可信大地热流数据 25个,得到国际热流委员会的认可(中国科学院地质研究所地热组, 1979)

。1991 年,国际热流委员会将中国大陆地区公开发表的 366

个大地热流数据收入"全球热流数据汇编"之中 。 截至 2001 年年底,中国大陆地区已有 862 个大地热流数据 。

我国热流数据汇编工作自 1988

年开始,始终不渝地坚持下来,经过数十年的发展,中国科学院地热研究室/实验室先后十次汇编并四次公开发表了热流汇编结果

(姜光政等, 2016; 胡圣标等, 2001; 汪集暘和黄少鹏,

1990, 1988), 2016年的热流汇编工作共有1666个热流数据 (姜光政等, 2016).

王一波等(2024)在此基础上, 收集公开发表的大地热流数据1096个,

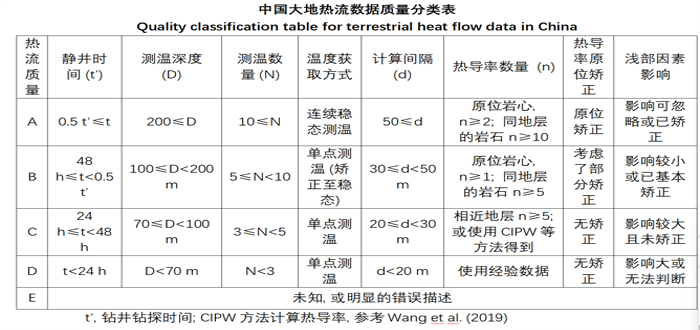

实测热流数据75个. 同时, 本次研究更新了中国大地热流数据质量分类标准, 根据最新的分类标准,

在2337个大地热流数据中,

A、B、C和D类数据占比分别为35.4%、40.9%、18.7%和5.0%.