大地热流汇编历史

中国科学院地质研究所 (现为中国科学院地质与地球物理研究所) 地热研究室/实验室长期从事中国大地热流数据的测量工作,

并于1979年首次发表了中国第一批大地热流数据16个 (中国科学院地质研究所地热组, 1979). 此后,

中国科学院地热研究室/实验室先后十次汇编并五次公开发表了热流汇编结果

(姜光政等, 2016; 胡圣标等, 2001; 汪集暘和黄少鹏, 1990, 1988;王一波 等.,

2024)。以下,对主要的汇编历史进行介绍。

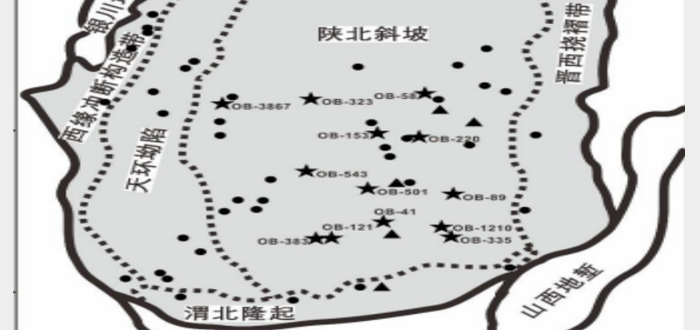

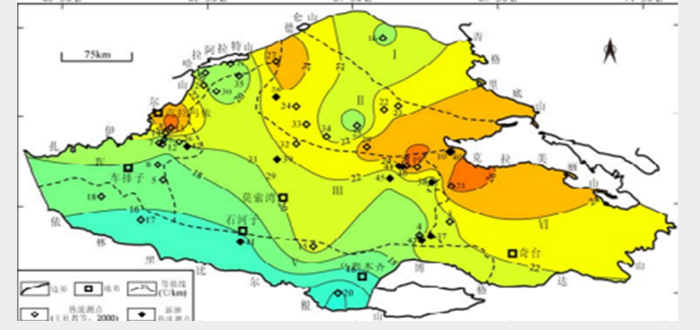

1979年,中国科学院地质研究所地热组报告了中国首批大地热流数据(图1)。这些数据源自华北地区的16个钻孔,其中10个属于华北台块地区,其热流均值为54

mW/m²,而另外6个属于古生代准褶皱带,其热流均值为77 mW/m²,表现了我国东部地区具有热流值偏高的特点。

.png)

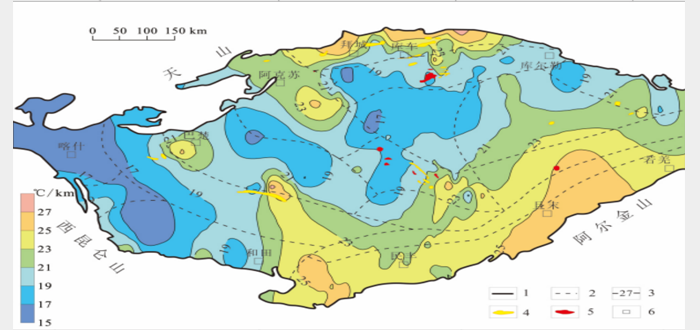

1988年,汪集旸和黄少鹏从公开发表和正在刊印的相关文献和专著中选取了我国大陆地区的167个大地热流数据进行汇编出版(图2)。在这批数据中,有135个属于第一类,占81%,第二类有21个,占12%,第三类有1个,占7%。全部数据按照1°x1°经纬度网格进行均方差统计,得到的加权平均值分别为63±19 mW/m²和62±13 mW/m²(包括或不包括藏南湖区的数据)。这些热流数据的地理分布非常不均匀,主要集中在华北、东北及其邻近地区,而藏南地区只有少量测点,而广大的西北地区和东南沿海地带则完全没有数据记录。由于测试条件不同,数据的质量存在差异,他们将这批数据分为三种质量类别:第一类为高质量的热流数据,具备稳态传导型温度曲线,采集到足够数量的岩石热导率样品,并且热流计算段长度较大;第二类为质量较高的热流数据,数据基本情况类似于第一类,只是测温段或热流计算段长度较短,岩石热导率样品数量不足或来自于相邻钻孔;第三类为质量较差的热流数据,这些数据在热流测试钻孔或邻区无法取得岩石热物理性质测试样品,或者只有唯一样品,因此在热流计算中只能使用(或参考)相应岩类的文献值,导致数据质量较低。

.png)

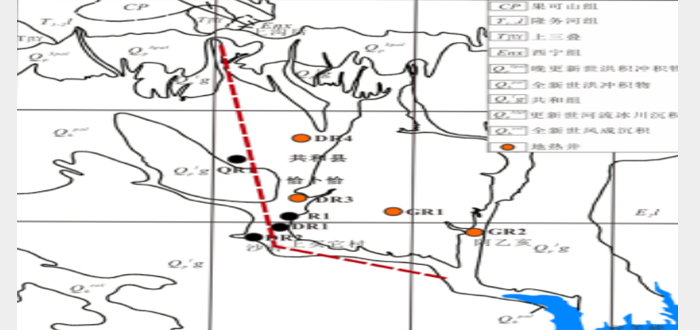

1990年,本次汇编了366个热流数据。与第一版相比,热流数据的覆盖面已经由华北、东北、西藏和四川局部扩大到华南、中原和西南部分地区(图3)。本次汇编数据按照质量分为四类,分别为A、B、C、D,其权重分别为3、2、1、0。本批数据的总的质量加权平均值为66 mW/m²。研究指出中国大陆热流值具有“南高北低”、“东高 西低”的特点。

.png)

质量分类原则如表1所示。

接下来是中国大地热密度图(图4)。

.png)

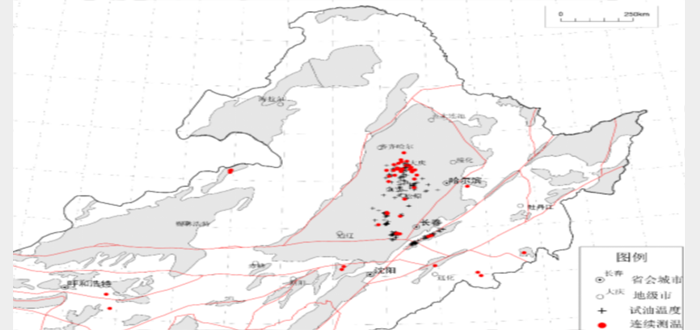

2000年,本次汇编了中国大陆地区723个大地热流数据。该数据均值同样由质量加权平均所得,但该数据65mW/m2 还包括了中国大陆周边地区热流数据。该等值线图(图5)直观地表现高热流地区的分布,侧面表现出了中国大陆地区热流数据较以往的增多。

.png)

2000年,本次汇编了862个数据,质量加权均值为63±24 mW/m²。在剔除与地表热异常相关的数据后,质量加权平均值为61±16 mW/m²(n=823)。研究表明,中国大陆的总体热流格局呈现东部和西南部高、中部和西北部低的特点,并在很大程度上受中新生代岩石圈构造演化的控制(图6)。

.png)

2012年,本次汇编了921个大地热流数据。该热流等值线彩图(图7)更为直观的表现了热流的分布。

.png)

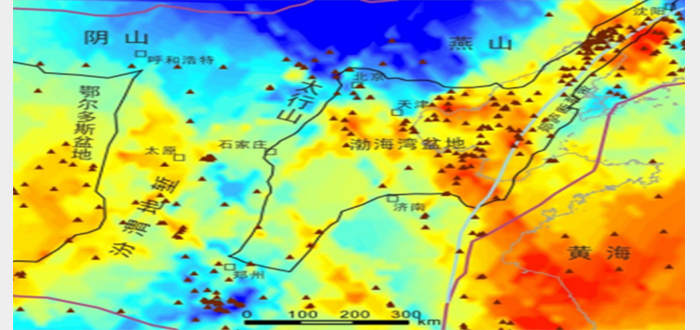

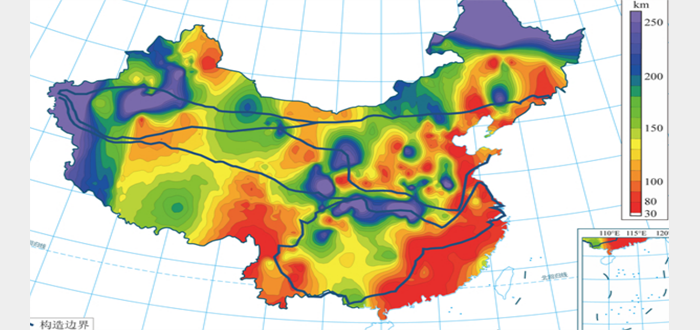

2016年,本次汇编了1230个热流数据,中国大陆地区(包括渤海海域)的热流值质量加权平均值为62±14 mW/m²。在剔除受地下水活动影响强烈的D类数据后,质量加权平均值为60 ± 12 mW/m²。这次的大地热流数据汇编结果显示,中国大陆地区的热流分布格局总体仍呈现东部高、中部低,西南高、西北低的特点(图8)。受西太平洋板块俯冲远程效应影响,中国东部形成了一个高热流带,从东南沿海一直延伸至东北地区的松辽盆地和长白山一带。受新生代欧亚板块和印度板块碰撞的影响,青藏高原的高热流区主要集中在雅鲁藏布江缝合带和南北向展布的裂谷带,整体热流值向北逐渐降低,伴随着局部的高热流区,如东北缘的共和盆地。中部地区自新生代以来构造活动相对较弱,呈现中-低热流背景。

.png)

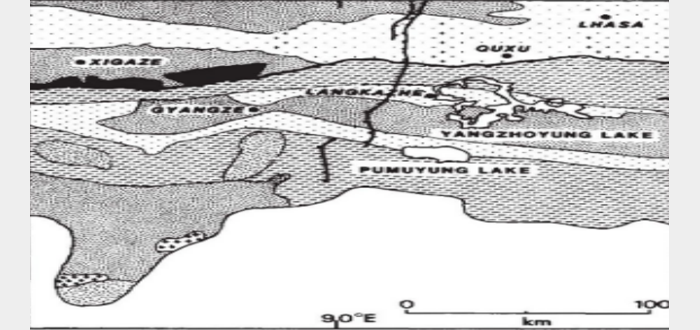

2019年,本次汇编(图9)在第三版的基础上仅增加了一些中国大陆地区周边的热流(Hu ,He and Wang,2019)。。

.png)

2019年,本次汇编在第四版的基础上仅增加了一些中国大陆地区周边的热流(图10)(Jiang et al., 2019)。

.png)

2024年,本次汇编了2337个热流数据,质量加权均值为67±16 mW/m²。总体来看,中国大地热流分布格局表现为以下特点:中国西南和台湾地区极高(≥75 mW/m²)、中国东部和中北部地区高(65~75 mW/m²)、中南部地区低(50~65 mW/m²)、西北地区最低(<50 mW/m²)(图11)。

.png)